Ein Blick hinter die Kulissen: Planung einer Unterrichtsreihe zur Algorithmisierung und Programmierung

Einführung

In einer Welt, die zunehmend von Technologie und Digitalisierung geprägt ist, sind fundierte Programmierkenntnisse für Schülerinnen und Schüler unverzichtbar. Um diesen Bedarf zu decken, haben wir in einem detaillierten Chat eine umfangreiche Unterrichtsreihe zur Algorithmisierung und Programmierung entwickelt. In diesem Blogbeitrag möchten wir unser Vorgehen und die Inhalte, die dabei entstanden sind, mit Ihnen teilen.

Der Start: Zielsetzung und Kompetenzen

Der erste Schritt in unserer Planung war die Definition klarer Ziele und Kompetenzen. Diese umfassen:

- Zerlegung von Problemstellungen in Einzelschritte

- Analyse und Bewertung von Algorithmen

- Modellierung von Algorithmen

- Implementierung von Algorithmen

- Anpassung von Algorithmen

- Strukturierung und Kommentierung von Programmcode

- Testen und Debuggen von Programmen

Unterrichtseinheiten und Handlungssituationen

Unsere Unterrichtsreihe ist in mehrere Einheiten unterteilt, die jeweils spezifische Aspekte der Programmierung abdecken. Jede Einheit wurde mit einer praxisnahen Handlungssituation aus dem Modellunternehmen SolSys GmbH in Soltau verknüpft, um den Schülerinnen und Schülern reale Anwendungsbeispiele zu bieten.

Einheit 1: Grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen (12 Stunden)

Handlungssituation: Zur Verbesserung der Bestellverwaltung der SolSys GmbH implementieren die Schülerinnen und Schüler Sortier- und Suchalgorithmen. Sie vergleichen die Effizienz dieser Algorithmen und lernen, welche Algorithmen für verschiedene Situationen am besten geeignet sind.

Einheit 2: Einführung in die Programmierung (8 Stunden)

Handlungssituation: Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Programm für die SolSys GmbH, das automatisch Bestätigungs-E-Mails an Kunden sendet, die das Kontaktformular auf der Website ausfüllen. Dabei lernen sie grundlegende Programmierkonzepte wie Variablen, Schleifen und Bedingungen.

Einheit 3: Algorithmische Grundbausteine (10 Stunden)

Handlungssituation: Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Algorithmen für ein neues Wartungssystem der SolSys GmbH, das verschiedene Aktionen basierend auf Benutzereingaben ausführt. Sie nutzen dabei Anweisungen, Sequenzen, Schleifen und Verzweigungen.

Einheit 4: Vertiefung der Datenstrukturen (8 Stunden)

Handlungssituation: Zur Optimierung der Lagerverwaltung entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Programm, das Stacks und Queues verwendet, um Lagerdaten effizient zu verwalten. Sie lernen, wie komplexe Datenstrukturen in der Praxis angewendet werden.

Einheit 5: Anpassung und Erweiterung von Algorithmen (8 Stunden)

Handlungssituation: Die Schülerinnen und Schüler passen bestehende Algorithmen des Kundenanfragesystems der SolSys GmbH an neue Anforderungen an. Sie erweitern das System und kommentieren den Programmcode, um die Wartbarkeit zu verbessern.

Einheit 6: Testen und Debuggen von Programmen (8 Stunden)

Handlungssituation: Die Schülerinnen und Schüler führen systematische Tests durch, um Fehler im Bestellsystem der SolSys GmbH zu identifizieren und zu beheben. Sie wenden verschiedene Testverfahren an und lernen, syntaktische sowie semantische Fehler zu korrigieren.

Einheit 7: Abschlussprojekt (6 Stunden)

Handlungssituation: In einem umfassenden Abschlussprojekt entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein vollständiges System für das Online-Portal der SolSys GmbH. Sie integrieren alle erlernten Konzepte und präsentieren ihre Lösungen dem Team.

Methodik und Didaktik

Unser Unterrichtskonzept kombiniert verschiedene Lehrmethoden, um das Lernen effektiv und interaktiv zu gestalten:

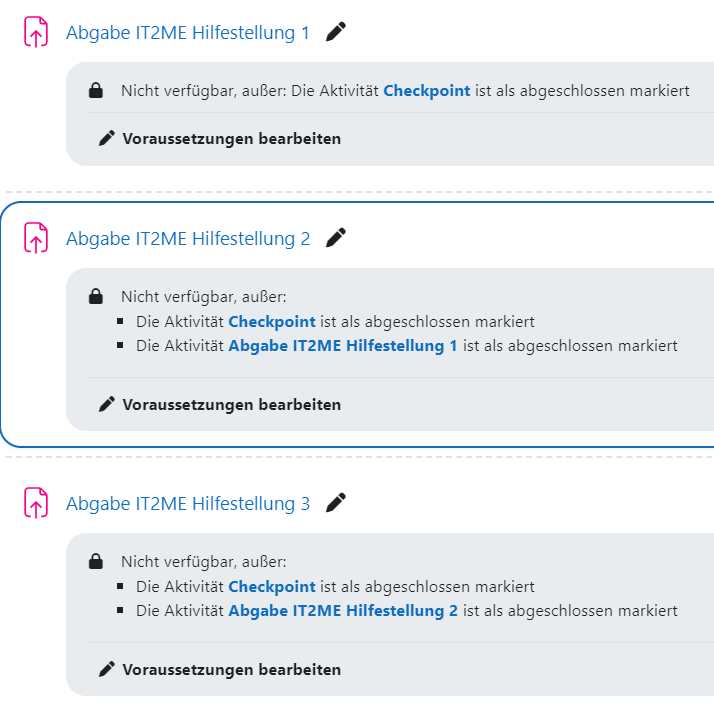

- Aktive Lernmethoden: Gruppenarbeit, Projektarbeit und praktische Übungen fördern die aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler.

- Interaktive Lehrmethoden: Diskussionen, Peer-Review und Feedback-Runden ermöglichen den Austausch von Ideen und gemeinsames Lernen.

- Einsatz moderner Technologien: Online-Collaboration-Tools, Programmiersoftware und Testwerkzeuge unterstützen das praxisorientierte Lernen.

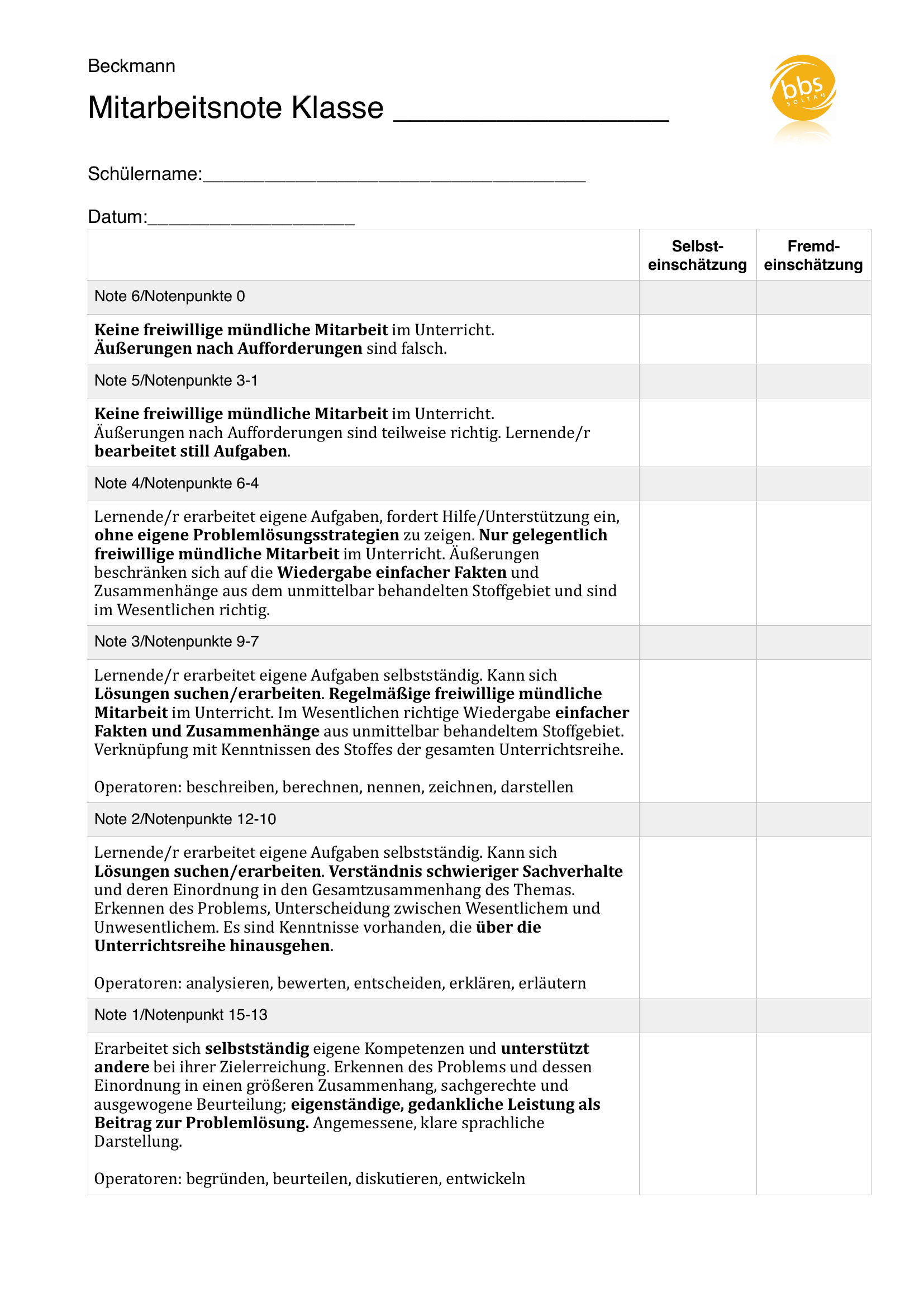

Evaluation

Die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler werden laufend durch praktische Übungen, Projekte und Diskussionen bewertet. Die abschließende Bewertung erfolgt durch die Präsentation und Dokumentation des Abschlussprojekts sowie schriftliche Tests zur Überprüfung theoretischer Kenntnisse.

Fazit

Unsere Unterrichtsreihe zur Algorithmisierung und Programmierung bietet den Schülerinnen und Schülern eine umfassende und praxisnahe Ausbildung, die sie auf die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt vorbereitet. Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie die Anwendung in realistischen Szenarien fördern wir nicht nur technisches Wissen, sondern auch wichtige Fähigkeiten wie Problemlösung, Teamarbeit und kritisches Denken.

Ich freue mich darauf, diese innovative Unterrichtsreihe in die Praxis umzusetzen und bin überzeugt, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf ihre berufliche Zukunft leisten wird.

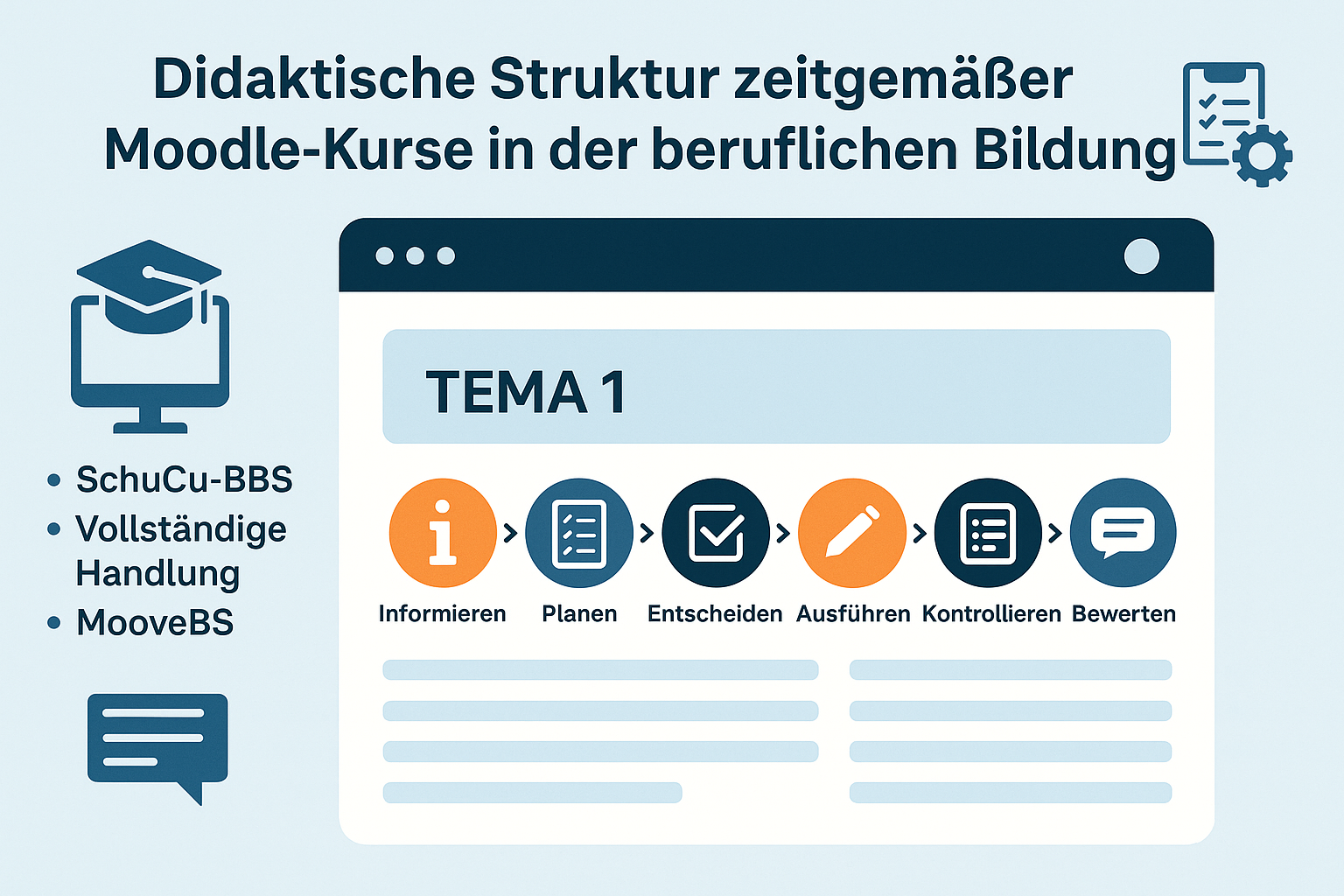

Digitale Medien gehören inzwischen selbstverständlich zum Schulalltag. Doch ihre bloße Präsenz bedeutet noch keinen pädagogischen Fortschritt. In der Praxis zeigt sich immer wieder: Die entscheidende Frage ist nicht ob, sondern wie Digitalisierung in Schule gedacht, geplant und umgesetzt wird.

In diesem Beitrag möchte ich aus der Perspektive schulischer Praxis heraus skizzieren, welche digitalen Ansätze sich im Alltag tatsächlich bewähren – und wo sich Grenzen, Stolperfallen und notwendige Gelingensbedingungen zeigen. Grundlage sind Beobachtungen und Erfahrungen aus der eigenen Tätigkeit an einer berufsbildenden Schule in Niedersachsen.

Digitale Medien gehören inzwischen selbstverständlich zum Schulalltag. Doch ihre bloße Präsenz bedeutet noch keinen pädagogischen Fortschritt. In der Praxis zeigt sich immer wieder: Die entscheidende Frage ist nicht ob, sondern wie Digitalisierung in Schule gedacht, geplant und umgesetzt wird.

In diesem Beitrag möchte ich aus der Perspektive schulischer Praxis heraus skizzieren, welche digitalen Ansätze sich im Alltag tatsächlich bewähren – und wo sich Grenzen, Stolperfallen und notwendige Gelingensbedingungen zeigen. Grundlage sind Beobachtungen und Erfahrungen aus der eigenen Tätigkeit an einer berufsbildenden Schule in Niedersachsen.